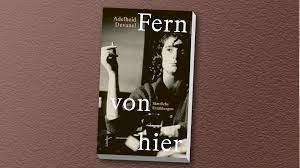

Fern von hier. Von Adelheid Duvanel.

Unterschwellig plagt mich seit Jahren ein schlechtes Gewissen. Basler sein und lesesüchtig, Literatur studiert haben und von Adelheid Duvanel zwar x-mal gehört, aber nie etwas von ihr gelesen haben? Da gaben mir diesen Sommer eine massive PR-Kampagne des Limmat-Verlags und die Lobeshymnen der versammelten, wenn auch spärlicher gewordenen Literaturkritik des Landes endlich den Anstoss, das Versäumte nachzuholen.

Elisabeth Dangel-Pelloquin habe, so lautete die euphorische News, erstmals sämtliche je in verschiedensten Medien erschienenen Erzählungen der Basler Schriftstellerin (1936 – 1996) in einem Band zusammengefasst. Beschwingt vom Jubelchor der Rezensierenden und begierig auf das, was ich ein halbes Leselesen verpasst hatte, lud ich mir also die 800 Seiten auf den e-Reader. Doch alsobald befiel mich Traurigkeit bei der Lektüre. Die Kürzestgeschichten der gebürtigen Baselbieterin handeln durchwegs von Menschen am Rand der Gesellschaft, gescheiterten Existenzen und Aussenseitern beiderlei Geschlechts. Und verbreiten wirklich ausnahmslos Gefühle der Ausweg-, Hilf- und Trostlosigkeit.

Das ist von einem mental halbwegs optimistisch ausgestatteten Leser wie mir auf Dauer schwer zu ertragen. Nach zügigem Einstieg schaffte ich schon nach 50 Stories respektive 100 Seiten pro Abend knapp noch zwei bis drei der Anderthalbseiter. Dann befielen mich erste Anflüge jener Schwermut, welche auch die Autorin damals in den Freitod in einem Basler Wäldchen getrieben haben soll. Üblicherweise halte ich ja meine Eindrücke erst dann für den Büchercheck fest, wenn ich ein Werk fertig gelesen habe. Im Fall von «Fern von hier» ist dieser Vorsatz allerdings nicht umzusetzen. Denn noch liegt über die Hälfte der düsteren Prosaminiaturen ungelesen im Download-Speicher. Und wenn es nun, wie die Besprechungen vermuten lassen, mit «more of the same» weitergeht, werde ich sie wohl dort auch belassen. Denn meine Duvanel-Lese- und Wissenlücke kann als geschlossen gelten.